Où j'ai rencontré le style.

Mon autobiographie du style. Premier article (gratuit) de la lettre dispersée : épisode pilote avec lectures audios.

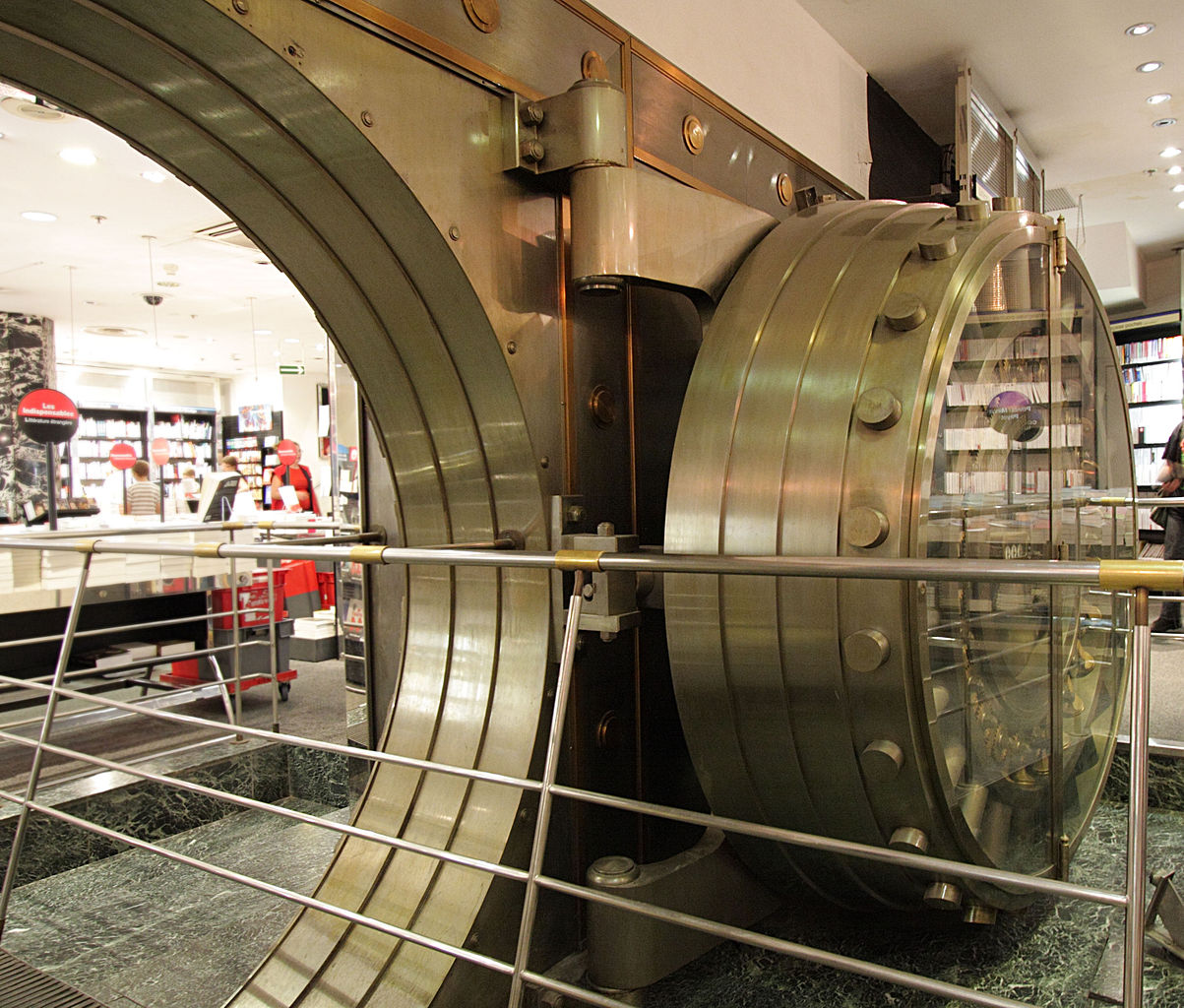

J’ai découvert le style en 1999 au Virgin Megastore des Champs-Élysées, un peu avant minuit. Si les exercices d’écriture de Jean Guenot m’avaient suggéré qu’il ne fallait pas laisser un texte à l’état de premier jet, dans son ouvrage Écrire (un livre en papier bouffant et aux pages à couper), je n’ai pas été autant et soudainement éclairé qu’en ouvrant le Verbier de Michel Volkovitch (Maurice Nadeau, 2000), derrière la grande porte blindée de l’ancien coffre de banque. Jean Guenot donnait des méthodes de travail un peu générales, des pistes, et proposait d’excellentes idées comme de réécrire Bérénice à la manière d’un polar de San Antonio, ou l’inverse. Michel Volkovitch, lui, expliquait plus dans le détail comment étaient fabriquées les phrases, avec des exemples précis, décortiqués, la mécanique exposée. C’est ce qui me manquait avant de pouvoir transformer Titus en Béru : des conseils ciblés, des outils de précision.

Le premier de ces démontages dont je peux me souvenir concerne la place des mots dans la phrase. À cette date, je n’avais jamais réfléchi au fait que déplacer un mot créait un effet, que cet effet pouvait être lié à l’histoire en cours, aux personnages et à leurs motivations, tout simplement que cela formait une meilleure phrase, plus juste, plus percutante. Que cela pouvait être un choix esthétique. Page 42, l’auteur et traducteur du Grec donne un exemple :

« Il sortit une bourse pleine d’or de sa ceinture… » Non, c’est plat.

Chaque phrase est une petite scène qu’on joue ; il faut, chaque fois, garder le coup de théâtre pour la chute.

« Il sortit de sa ceinture… (quoi donc, grands dieux ?… suspense…) une bourse pleine d’or. »

Voilà qui est mieux.

Un autre chapitre est consacré au son des mots, écrire avec le son des mots plutôt qu’avec le sens, ou bien du son, extraire le sens. J’avais pourtant été élève de Première, mais peut-être qu’avoir beaucoup révisé Apollinaire avait, dans mon esprit, associé le jeu des sons à la poésie seule, et pas à la prose ? Ou avais-je tout oublié, en quelques années, comme j’avais oublié les calculs d’optique du bac de science-physique, les lentilles L1 et L2 de distance focale f1 et f2 ? Comme si je me réveillais d’un long sommeil dans lequel la sonorité des mots n’avait eu aucune importance pendant six ans. Volkovitch prend en exemple le Glossaire de Michel Leiris (1924) pour nous dire, page 12 :

Apparition : Début sonore, triomphal, promesse d’appas jusqu’à alors cachés ; puis, aussitôt, le sifflement infime annonçant la fin, comme d’un ballon qui se vide, puis la chute lourde du [on]. Toute vision est fugitive…

Si l’on se souvient des « analyses linéaires », en cours de Français en classes de Seconde et Première, on voit que Volkovitch travaille la façon dont il déplie le mot. Allitération soufflante du « sifflement infime », métaphore du désir physique avec un mot rare, désuet (« appas »), comparaison, etc.

Il est possible d’appliquer les mêmes outils de lecture à la définition écrite par Volkovitch, et ce ne sera pas sans rappeler les « analyses linéaires », en cours de Français au lycée. Allitération soufflante du « sifflement infime », métaphore du désir physique avec un mot rare, désuet (« appas »), comparaison, etc. On sent d’abord la forme, et c’est ça qui forme le sens.

Quand j’ai lu ce livre, la lumière styline s’est abattue sur moi. Tout prenait sens, tout était nouveau. Je savais que ça existait, pour l’avoir étudié, mais sans en avoir fait l’expérience. Cela m’arrivait comme une révélation.

Et aujourd’hui, si j’ouvre le premier livre qui me tombe sous la main, par exemple, juste là, celui qui est venu quand j’ai tiré Le Verbier de sa pile en déséquilibre sous le manteau de la cheminée, c’est L’Astragale, d’Albertine Sarrazin (Pauvert, 1965). Très bon souvenir de lecture, j’aime beaucoup. En résumé : dans le premier chapitre, Anne, 19 ans, s’évade de prison, fait le mur et se brise un petit os de la cheville en tombant : l’astragale. Elle se traîne jusqu’à la route où le hasard lui fait rencontrer Julien, coup de foudre. Il va l’héberger chez sa mère puis chez différents proches. Je feuillette un peu au hasard, et trouve, au chapitre 3, cette phrase :

Je décide, à cette minute, de ne jamais prononcer une parole au-delà des besoins du service, d’être aussi muette que je suis immobile, et de laisser à ma guibole l’apanage des hurlements.

Elle décide en premier lieu, ce qui est marqué par l’incise ; « Aussitôt, je décide de ne plus jamais prononcer… » est moins décisif. La manière dont ces « hurlements », comme cri mais aussi comme douleur, et toute la difficulté de sa situation sont repoussés en fin de phrase, justement au moment où elle cherche à être muette, est parfaite.

C’était là, c’était partout autour de moi.

Dans mon journal éclaté du 17 novembre 2025, publié le 21, après avoir cité l’infolettre d’Hubert Guillaud (qui n’a rien à voir) je fais un compte-rendu d’une lecture décevante, sans citer le roman en question. S’il faut le citer, je préfère le faire ici ; il s’agit de Nous sommes faits d’orage, de Marie Charrel, aux éditions Léonides (2025). Un extrait du premier chapitre, pour mieux illustrer ma critique :

Un bouquet de fragrances se déverse dans l’habitacle lorsque Sarah baisse la fenêtre du 4 × 4 : ciste, romarin, thym, lavande, sauge. La terre exhale des parfums qui l’enfièvrent depuis qu’ils ont quitté la capitale. Tant de senteurs, tant de soleil : elle n’a pas l’habitude. L’hiver retirait à peine sa longue traîne blanche du fjord lorsqu’elle a quitté son laboratoire d’Akureyri, dans le nord de l’Islande. Les effluves de la lande étaient encore assoupis sous la neige, attendant leur heure pour jaillir.

J’espère que ce que j’écrivais apparaît plus clairement à la lecture intégrale de ces lignes. Ces imprécisions qui se télescopent ne sont pas soutenues par une raison qui se trouverait dans la suite du roman, comme je le soulignais, aucune raison particulière pour nous faire perdre nos repères, par rapport à ce que vit Sarah. Pas besoin de relever la « longue traîne blanche », tout le monde l’a vu. Plus loin :

Elle noue ses épais cheveux en queue-de-cheval, glisse la main dans son sac, en sort un Doliprane. Ce tourbillon d’odeurs bahutant ses sens a déclenché une migraine.

Comme je le soulignais, la migraine n’est pas une douleur anodine, ou alors ce sont des « maux de tête », ou quelque chose d’autre. Quand j’ai une migraine, je ne pense pas à me recoiffer, ni à prendre un Doliprane (deuxième placement produit après les eaux « cristallines » que je notais sur mon site ?) qui n’a strictement aucun effet sur personne, jamais, en cas de migraine. Je ne reviens pas sur les raisons étranges du déclenchement de celle-ci, mais on peut voir la construction de la phrase, qui la place à la fin, rend incompréhensible son geste de chercher un Doliprane pour quelques odeurs qui auraient la fantastique propriété de « l’enfiévrer ». C’est le mot Doliprane qui aurait dû être repoussé ; peut-être même ne pas être trouvé dans le sac ? Je passe sur le « Elle acquiesce vivement » qui suit une question de Niko, le chauffeur. Car on découvre finalement qu’elle ne conduit pas. Tout est un peu décalé comme ça, sans motif.

Après le jeu de rôle du conseil éditorial, celui de la réécriture est tentant. À la manière de Pierre Bayard, dans Comment améliorer les œuvres ratées ? (Minuit, 2000), en écho à Jean Guenot, profitant des conseils de Michel Volkovitch et admirant la prose d’Albertine Sarrazin, ce serait peut-être un bon exercice que d’essayer de réécrire un chapitre de ce roman.

Aparté au sujet de Pierre Bayard, qui avec élégance prend la précaution de ne s’attaquer qu’à de grand·es auteurices reconnues et canonisé·es, et mort·es, soulignant qu’ayant chacun·e une œuvre assurée, il ne sera pas outrecuidant de s’en prendre à leur unique livre faible, tombé dans un oubli mérité. Alors, j’ai cherché un autre roman à réécrire pour l’exercice, car le défaut de le faire ici, publiquement ou semi-publiquement, c’est l’impudence du geste. D’autant plus qu’il s’agit d’une autrice, et qu’encore aujourd’hui en 2025 le paysage éditorial, critique, n’est pas favorable aux femmes qui écrivent, même celles qui, comme Marie Charrel, publient beaucoup de romans. Je veux ici m’entraîner, et entraîner à penser au style, c’est le but de cette lettre, d’être tournée vers le texte. Prendre un exemple contemporain me paraît plus parlant et frappant, je veux aussi parler de la langue d’aujourd’hui ; et je suis désolé que ça tombe sur Marie Charrel. Côté mec, il y a l’embarras du choix concernant les prétendus stylistes célèbres, de Sylvain Tesson à Aurélien Bellanger, mais aucun des extraits que j’aurais pu choisir ne me donnait envie de les lire plus avant, et encore moins de les retravailler. Et c’est une bonne controverse que celle du style, je pense, de discuter et disputer, comme en atelier d’écriture, dans un espace consacré à la langue et à son importance. Alors j’ai beaucoup hésité, effacé, réécrit, comme un éditeur pourrait répondre en disant que le livre l’intéresse, mais pas en l’état, comme une lecture attentive, pleine de perspectives, une forme d’hommage paradoxal. Je prêche et cherche à convertir.

Dans l’extrait choisi, j’essaierai que chaque phrase soit rythmée, sans cliché, entraîne musicalement la lecture, se lise « jusqu’au bout de la ligne », comme disait Maryse Hache. Il s’agira de mes choix, de ma musique, et ce n’est qu’une proposition tout à fait personnelle.

Pour commencer, le fait que Sarah soit conduite en 4 × 4 sur des chemins de terre (probablement, ça n’est pas clair, mais on s’en doute petit à petit, en tout cas c’est une possibilité qui tient la route, si je puis dire) devrait se ressentir. Le coup des parfums, je ne le sens pas, en revanche, à cause de la liste trop exhaustive, trop impossible, je vais donc modifier ça aussi.

Portée et secouée par les cahots du 4 × 4 conduit par Niko, écrasée à l’arrière et sur sa gauche par les deux touristes parisiens, Sarah baisse sa vitre électrique. La forêt albanaise lui claque aussitôt au visage la densité de ses parfums — essences d’arbres, de fleurs, de terre crue mélangées. Arrivant tout juste de son fjord islandais enneigé, silencieux et inodore, le contraste redouble sa nausée.

J’ai joué sur l’allitération du son k du prénom du chauffeur et du mot quatre-quatre, pour traduire autrement qu’avec le laid « bahutant » (question de goût personnel ici) qui (de plus) se rapporte aux parfums, pas au chemin. Sans doute est-ce voulu, mais le mélange des lexiques ou celui des métaphores est rarement une bonne forme, surtout dans les premières lignes où beaucoup d’informations doivent être fournies, le décor posé, l’entrée en scène orchestrée au cordeau (ah, j’arrête, trop de métaphores). Je joue sur la voix passive en tête pour dire qu’elle est conduite : dans la voiture, mais aussi dans l’histoire, car c’est un héritage inattendu qui la conduit ici. Le fait qu’on découvre très tard ses deux voisins de randonnée (il y a probablement trois places à l’arrière, pas plus, en l’absence d’autres indices) était également un problème. Cela me permet de donner une raison à l’ouverture de la fenêtre, qui était dans la version originale un prétexte. Malgré mes changements, j’ai du mal à croire à l’inodore de la neige islandaise au creux d’un fjord. Peut-être, car il faut conserver le contraste, utiliser la couleur blanche et l’associer à l’odeur ? Je pourrais aussi raccourcir et éviter le mot « parfum », retirer l’article « les » devant « deux touristes », changer « redouble » pour « accroît ». Je ne suis pas totalement sûr pour « densité », je pourrais le supprimer peut-être, l’énumération suffit. Enfin, faut-il préciser que le chemin est mauvais pour donner un peu plus de cadre à la scène ? Difficile de manipuler autant de données.

Portée et secouée par les cahots du 4 × 4 conduit par Niko sur le chemin étroit, écrasée à l’arrière et sur sa gauche par deux touristes parisiens, Sarah baisse sa vitre électrique. La forêt albanaise lui claque aussitôt au visage plusieurs essences d’arbres, de fleurs, de terre crue mélangées. Arrivant tout juste de son fjord islandais gelé, silencieux de senteurs blanches, la violence du contraste redouble sa nausée.

Le « étroit » du chemin ajoute, je pense par métonymie, au sentiment de Sarah d’être « écrasée ». Il fallait essayer, tenter ce « silencieux de senteurs blanches », qui peut surprendre.

Pour suivre l’original dans la suite du chapitre, il faudrait ensuite dresser le portrait péjoratif des deux bobos bien habillés qui jouent aux touristes, mais ce serait peut-être un choix esthétique lié à un cliché un peu évident (glorifier l’héroïne en contraste de personnages utilitaires fabriqués pour l’occasion) que notre politique interne et personnelle choisirait de ne pas reproduire ?

Pour terminer, rapidement : un autre hasard. Au détour d’un cours de soutien scolaire, je découvre l’écriture de Sylvie Germain dans un extrait de Jours de colère (Gallimard, prix Femina 1989). J’emprunte aussitôt le livre auprès de la bibliothèque numérique de la ville de Paris. Je comprends assez vite que tout le roman est magnifique. Je le lis en quelques jours. Comme c’est la fin de cette lettre, je dois repousser le moment d’en parler plus longuement. Pour l’instant, j’en laisse ici une lecture, le passage proposé au bac 2022 sur « les frères », les neuf fils d’Ephraïm Mauperthuis et Reinette-la-Grasse. La maîtrise de Sylvie Germain — qui écrit la vie singulière et dure de ces « hommes des forêts », jusqu’à la subtilité des phrases non verbales concernant « le chant qui les habitait » comme un écho, si l’on s’en tient à l’extrait, à l’absence du Verbe, à l’absence d’amour, à leur mise à l’écart de la société et du foyer familial — est saisissante.

Un exercice consiste ici à écrire à la manière de, en modifiant le sujet et l’écosystème : les frères, les sœurs, les enfants… Et rivières, désert, mers, vallées, etc. Et en choisissant la nature du rapport de ces êtres avec leur environnement, la dureté dans l’extrait, pour autre chose, et voir ce qui vient, et trouver la manière de l’écrire.

Le mois prochain, le 3 janvier 2026, la prochaine lettre dispersée consacrée au style partira, cette fois-ci, réservée aux abonné·es (sauf les premiers paragraphes, gratuits), et de quoi s’agira-t-il ? Dans quelle direction aller ? Aurais-je des commentaires, des propositions de textes, des questions ? Je vous attends, dites-moi ce que vous pensez de ce format, parlez-en autour de vous, à très bientôt.

Joachim Séné.

Crédits sonores

sonnette : FreeSound/Departement64, SNCF : FreeSound/DoubleTrigger, Bistrot : RadioAporee/FloatingPatterns, Forêt : Radio Aporee/Claire Sauvaget, Grenouilles : Radio Aporee/Peng.KD